1904

L’affaire Albiec n’a guère défrayé la chronique, puisqu’elle n’a pas existé.

Qu’à cela ne tienne, nous y croyons dur comme fer et par conséquent la créerons de toutes pièces. Une rumeur du passé, des témoins disparus, de maigres preuves envolées et une prison aujourd’hui transformée en musée, entre les murs duquel se loge encore la suspicion.

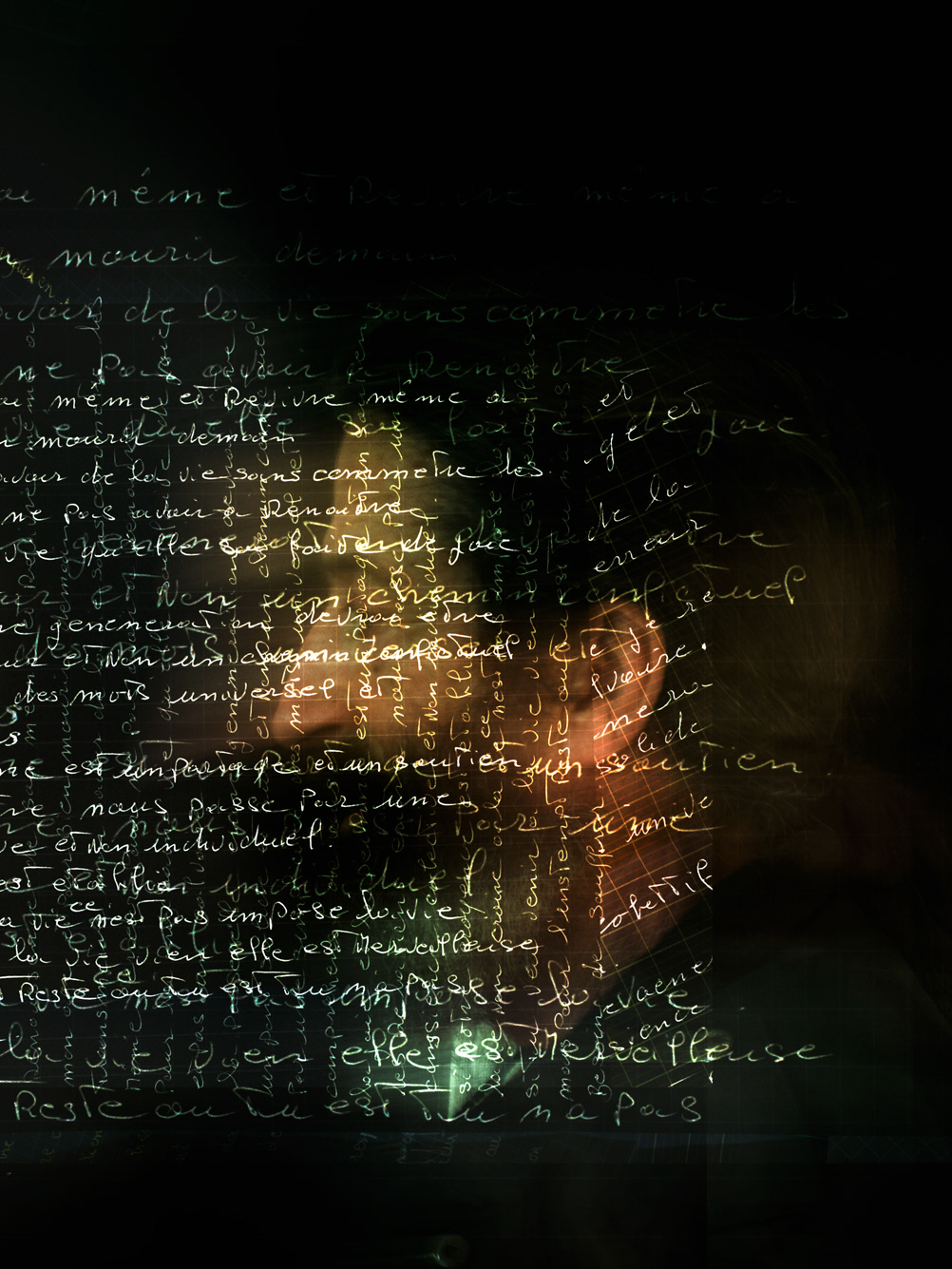

Le dossier d’instruction contiendra mots, sons et images, dont nous travaillerons à démêler le nœud inextricable. Rien ne dit aujourd’hui que nous y parviendrons car la justice parfois se conquiert à force d’opiniâtreté.

Maître, vous avez la parole…

Collège Immaculée Conception - Espalion

Atelier mené avec l’association Prodiges dans le cadre d'un "Itinéraire d'éducation artistique et culturelle" porté par le département de l'Aveyron.

Musique / Sons - Francis Esteves

Janvier / Mars 2024

RÉCIT TISSÉ À 67 BOUCHES

Je m’appelle Albert Catus et je vais vous raconter toute l’histoire, il me faut donc commencer par le commencement : les deux couleurs dans le regard.

Parait-il que le père Gayraud affirmait : « Ça ne vient pas de chez nous des yeux comme ça. Pas de mon côté en tout cas, qu’il disait. Ceux de mon sang n’avaient pas de bizarrerie. Pas de bizarrerie non, certainement pas ! » Il tapait du poing sur la table. Le vieux n’avait jamais été tendre avec ses filles, avec sa cadette surtout, la petite Jeanne aux yeux vairons comme on l’appelait parfois dans le village. On ne savait pas trop d’ailleurs pourquoi on disait « vairon ». Dans les boraldes claires qui dévalent la montagne, il y a bien ce petit poisson que les gosses attrapent pour l’appât. Ce vairon-là toutefois a les deux yeux de la même couleur, tandis que Jeanne, elle, on ne pouvait pas la regarder sans étonnement. L’un était sombre comme un terrier, l’autre aussi bleu que le ciel. Certains jugeaient que c’était une étrangeté dont il fallait se méfier. René Gayraud, le père de la petite, faisait partie de ceux-là. La famille habitait Boriac, un hameau à quelques lieues de celui d’Aubrac. À cette époque-ci le fameux sanatorium, qui deviendrait ensuite l’hôtel Royal, n’avait pas encore été construit. Il le fut plus tard au moment de « l’affaire. » Les parents de Jeanne étaient éleveurs, un petit troupeau, la paye était mince. René pliait ses billets dans une tabatière dissimulée ensuite sous une latte du plancher, à côté du lit. C’était un homme qui n’avait pas la parole ni le sourire facile, contrairement à la mère dont le caractère était toujours enjoué parait-il. Madeleine, née Bouteille, une brave femme aimante avec ses quatre enfants : l’ainée Germaine puis venaient Jeanne et leurs deux garçons, des jumeaux, Maurice et André. Tout ça c’est Roger qui me l’a raconté, moi j’habitais à côté du petit couple. Mais je brûle les étapes, il faut que je raconte tout, pas à pas.

Lorsque Jeanne fréquenta l’école des filles de Sainte-Marthe, ses yeux suscitèrent encore de l’animosité à son égard. Il y avait alors à la tête de l’établissement une nonne toute en os, sœur Suzanne, qui marchait le dos voûté avec sur le visage des grains de beauté, un peu partout sur ses joues, sur son menton, sur la courbe de son nez. Ça faisait comme des taches sombres ajoutant un peu d’ombre à sa figure. Sœur Suzanne avait un secret : ses pieds souffraient dans l’étroitesse de ses souliers. Bien des années auparavant, elle s’était amputé le gros orteil en laissant échapper par accident un hachoir. Il lui était resté dans les chaussettes des douleurs lancinantes, « fantômes » d’après le médecin, qui pourtant la faisaient gémir toutes les nuits et lui assombrissaient son caractère.

Depuis les lois de Jules Ferry, on parlait le français à l’école et lorsque l’on était surpris à dire un mot de patois, même un petit, sorti par mégarde, on récupérait derechef un caillou qu’on se mettait dans la poche. Naturellement, le caillou au fil du jour passait de poche en poche et à la nuit tombée, la dernière élève qui avait le galet dans le tablier héritait de lignes à copier. Jeanne, toujours un peu rêveuse hélas ramassait plus souvent qu’une autre ce caillou. Un jour, au cours de la récréation, le carreau d’une fenêtre fut brisé par une pierre. Sœur Suzanne qui tenait en diablerie le regard étrange de la petite Jeanne fondit sur sa proie, lui intimant l’ordre de retirer de sa poche le caillou que la pauvre enfant venait de récupérer. On la vit fouillant son tablier, son visage s’empourprant à mesure qu’elle ne le trouvait pas. Elle eut beau jurer de son innocence, personne ne la crut et fut tenue responsable des bris de verre. Lorsqu’enfin vint le temps de quitter l’institution Sainte-Marthe, Jeanne retourna à la ferme familiale où elle prêta main-forte à ses parents. Tout ça pour dire que sa bizarrerie dans les yeux lui avait causé jusqu’alors bien des torts.

Chaque deuxième dimanche du mois, une foire aux cochons se tenait à Saint-Romy que Germaine Gayraud et ses deux filles aimaient à fréquenter. C’était une foire attirant une population nombreuse et le 13 octobre 1900, entre deux allées, Jeanne Gayraud rencontra Roger Albiec. C’était alors un jeune homme, à la figure pâle et aux lèvres fines surmontées d’une belle moustache. La semaine, le père et son fils travaillaient à Curoc, dans les profondeurs de la terre, à piocher le charbon. Nous partions tous les trois à travers bois jusqu’à la mine. De temps à autre, ils augmentaient un peu leur solde en vendant à Saint-Romy un peu de charcuterie. La famille Albiec habitait Saint-Castel, un hameau que traverse le Dourdou, entouré de pâtures et de maigres bois, à proximité de Saint-Étourneaux-d’Olt. Roger fut un enfant unique follement aimé de ses parents, de sa mère en particulier, Georgette née Caillou, qui se pâmait sans se lasser devant la beauté de son fils. Ce dimanche-ci, dans le ciel de Saint-Romy, dans les cœurs des deux jeunes gens, il y eut un coup de foudre comme on dit. Nul ne sut l’émotion qui les étreignit alors. Quelques mois plus tard, sur les bords du lac de la Coutarie, le 23 avril 1901 pour être exact, Jeanne dont les pieds venaient de s’emmêler entre les racines d’un vieux châtaignier manqua de se noyer dans l’onde sombre et profonde. Un jeune homme qui passait là, n’hésita pas à se jeter à l’eau afin de lui porter secours. C’était Roger naturellement et pour la seconde fois ils tombèrent amoureux. On célébra le mariage des deux tourtereaux le 3 août de la même année dans la belle église romane de Saint-Castel. Aux dires de tous la cérémonie fut délicieuse. On se souvint ensuite du verre de vin versé par mégarde sur la robe de la mariée et de ce qu’avait dit la vieille Cassan : « Le vin sur une robe blanche, c’est comme le sang sur la colombe, ça porte malheur. » L’avenir se chargea de confirmer l’affreux présage.

Ce que par la suite nous avons appelé « l’affaire » ne commence véritablement que le 3 juillet 1904. Il me faut ajouter ici que pour le petit couple ça n’allait pas fort. Je les entendais se chamailler, d’abord gentiment et puis au fil des mois bien vilainement à dire vrai. Parait-il qu’il lui était infidèle. Cela, Roger ne me l’a pas dit, peut-être n’a-t-il pas osé parce qu’il savait bien que la petite Jeanne je l’aimais bien moi. C’étaient des choses qui se racontaient à Saint-Castel. C’est un petit village vous savez, la rumeur en a vite fait le tour. Ce matin-là, un ferrat sur la tête, Jeanne était partie chercher à la fontaine l’eau nécessaire au jour qui s’annonçait joliment. Avant de quitter son logis, elle prépara un peu de café pour son époux, assis sur un fauteuil du petit salon. À son retour elle le découvrit la figure sur la poitrine, un filet de bave qui lui pendait des lèvres, la peau pâle, le bout des doigts bleus. D’après ce que l’on dit ensuite, elle hurla et lâcha le seau de cuivre qui lui fit une bien mauvaise entaille à son mollet, que le sang pissait comme pas permis. Puis on la vit courir, éperdue, pleurant et criant que son époux n’était plus. Chemin faisant elle croisa celui du curé qui se dépêcha chez elle. C’est ici que j’entre en scène, moi Albert, attiré par les pleurs de Jeanne je me précipitai à mon tour tandis que le Père Barrié s’approchait de Roger pour lui poser une main sur le visage. Ça se voyait bien qu’il n’y avait plus rien à faire. La messe était dite sans mauvais jeu de mots. Le pauvre homme était assis sur son fauteuil, une tasse de café ébréchée sur le sol, un petit appeau qui ressemblait à une tourterelle et un sucrier en céramique à ses côtés. Puis André Barral nous rejoignit. Barral, le chasseur. Parait-il que sa chienne, Tosca, avait réagi aux coups d’un sifflet, la bête était partie comme une furie dans la colline, qu’il eut même bien des difficultés à ne pas la perdre de vue. Il était arrivé haletant, je peux en témoigner, tandis que monsieur le curé allait chercher les gendarmes : Raymond Arnal, un homme bâti comme un ours et Jules Mouly, le tout doux Jules Mouly. Ils marchaient bien ensemble ces deux-là, une belle paire de fins limiers. C’est la chienne qui les a mis sur la piste. La truffe au sol, elle s’était arrêtée net sur le café répandu avant de brusquement reculer dans les pattes de son maître et d’aboyer comme si elle avait surpris un maraudeur. Je me souviens encore comment le gendarme Arnal s’était approché de Roger avant de jeter un œil dans le sucrier et dire : « Mouly, tu ne trouves pas qu’il a une drôle de teinte ce sucre ? – Pour sûr que l’autre a répondu, il est bien violet. – Peut-être on devrait envoyer ça au laboratoire. » Peut-être que sans la chienne, ils n’auraient rien vu, rien su. On ne saura jamais. Dans les jours qui suivirent, on apprit que le père de Roger ne voulait plus quitter son lit, il était si triste qu’il avait perdu toutes ses forces. La mère elle, se traînait bien mais ça se voyait que c’était difficile. À ce moment-là, personne ne se doutait de ce qui arriverait. Lorsque les résultats de l’expertise sont sortis, ça c’est répandu comme une trainée de poudre. Du poison. Oui, du poison. De la digitale pour être plus précis. Alors Mouly et Arnal sont revenus fouiller la maison. C’est ma grand-mère qui disait toujours qu’à force de chercher on finissait par trouver.

C’était une belle cachette. Derrière le tableau du salon. Une nature morte. Il y avait-là un trou large comme la main dans lequel ils trouvèrent le poison. De la poudre de digitale. Jeanne Albiec fut arrêtée immédiatement et mise au cachot de la sinistre prison d’Espalion. Dans une cellule humide et froide. La nuit, les autres détenues l’entendaient qui sanglotait doucement. On écoutait aussi la cavalcade des rats. Le cliquetis des clés. Le tic-tac de l’horloge des gardiens. Le bruit d’une goutte qui tombe, encore et encore. Devant la prison, il y eut des manifestations, des gens de Saint-Castel et alentours qui demandaient se tête. Jusque devant le tribunal, la foule l’accompagna, on lui jetait des légumes pourris. On criait qu’elle avait le regard du démon.

Le 19 décembre 1904 le procès s’ouvrit sous la neige.

J’étais assis dans les derniers rangs, apercevant à peine Jeanne, comme sur une scène, son visage dissimulé. Autour de moi les autres chuchotaient : « Regardez-là, qu’ils disaient, regardez-là comme elle garde les yeux par terre. Elle est coupable. Ça se voit comme le nez au milieu de sa mauvaise figure. » J’écoutais la vieille Cassan, elle aussi, maugréer dans son coin, dire à qui voulait l’entendre : « Rappelez-vous la tâche sur la robe, rappelez-vous, le vin comme le sang. »

Tout au long de ces jours, le président et l’avocat général chahutèrent leur prévenue. La ramenant sans relâche à la cachette derrière le tableau, là où on avait trouvé le poison. Le président c’était Maurel, Gaston Maurel, dont la figure était si sévère qu’on se demandait s’il lui arrivait de sourire ? Peut-être en dormant, lorsqu’il plongeait en plein rêve ? Il n’y a que lui qui savait ça. L’avocat général c’était Lucien Ricard, Lulu que je l’appelais quand on était petit. Vous pouvez me croire à présent il ne me viendrait pas à l’esprit de l’appeler ainsi, à présent c’est maître qu’on dit. Maître Ricard et c’est tout. Celui qu’on avait désigné pour défendre la petite s’appelait Jean Delacroix. On ne le connaissait pas cet homme-là, il ne laissa d’ailleurs pas très bonne impression, qui nettoyait sans répit ses ongles comme s’il n’avait rien à voir avec ce qui se jouait ici. Dans un coin, à part et dans l’ombre, on avait assis les jurés.

Le procès a duré 14 jours pendant lesquels je suis resté sur mon banc, tout au fond, à regarder Jeanne. Elle ne parlait pas. Elle ne répondait rien. Autour de moi on était agacé : « Elle va dire quelque chose ou quoi ! » 14 jours que son supplice a duré, à se faire cuisiner par le président et l’avocat général. Ceux-là travaillaient main dans la main, comme deux milans dans un ciel blanc faisant de grands cercles au-dessus de leur proie. Et puis, Jeanne est passé à la barre. Ce jour-là je ne l’ai pas oublié, croyez-moi. Elle s’est tournée vers la salle pour observer chacun de nous qui étions assis ici comme dans un théâtre. Il y eut un grand silence. Elle dévisagea l’assemblée, deux yeux à fendre la rumeur, avant de s’immobiliser dans les miens. Elle me regarda, moi, seulement moi. Elle s’est alors redressée pour nous toiser. 14 jours que ça faisait qu’on la voyait, penchée vers la terre, à pas lever son regard vers nous et là, elle nous regardait et nous on voyait que ça : ses deux yeux, le bleu, le noir. Le juge et l’avocat ont commencé à l’asticoter, à reprendre leur petite cuisine, mais Jeanne a dit qu’elle était là pour parler. Tout le monde a soufflé un bon coup. Des murmures réjouis. Ça se voyait que les gens étaient soulagés. Enfin ! Ils allaient entendre l’histoire, le pourquoi du crime.

« Cette nuit, j’ai entendu Roger. »

Le président n’a pas eu l’air de comprendre, alors il l’a fait répéter. On a entendu des « oh ! » dans la salle. Gaston Maurel a haussé le ton : « Vous vous moquez de nous Albiec ? » Je ne tenais plus en place. J’avais envie de sortir de la salle, d’aller faire un tour et en même temps je voulais savoir ce que Jeanne allait dire : « Monsieur le président, monsieur l’avocat général. Mon époux, mon pauvre époux est venu cette nuit me visiter. Dans l’obscurité froide de mon cachot. Roger était là, près de moi, comme un petit vent chaud et réconfortant. J’ai écouté sa voix qui me disait : Jeanne, ma petite Jeanne, ne te lamente pas trop. Tu es innocente, je le sais. »

Elle s’est tue un instant et il y eut un moment de stupeur. Le président a dit : « Allez-y ma petite, racontez ce que vous avez dans la tête mais je vous assure que vous êtes sur une bien mauvaise pente. » Jeanne l’a ignoré. Elle a empoigné la barre avant de reprendre : « Regarde dans les plis de mon fauteuil, qu’il m’a dit, va voir sur le rebord de la fenêtre. » J’ai tremblé. Maurel a regardé Ricard et ce dernier a pris la parole : « Allons donc et qu’allons-nous trouver dans ce fauteuil et sur cette fenêtre qui pourrait nous être utile madame ? » Jeanne a crié : « Le coupable ! Un monocle portant les initiales A.C. et le bout d’une chaussure effilochée appartenant à la paire que le coupable porte aujourd’hui à ses pieds. Un ami, notre voisin, Albert Catus assis là-bas, au fond de cette salle. Jeanne me désigna du doigt. Le coupable est ici mais pas à l’endroit où vous pensiez l’avoir mis ! »

C’était la première fois qu’autant de yeux m’observaient. Je ne sais pas ce que racontait mon visage mais j’ai su à la manière qu’on me regardait que sans prononcer un mot ma figure se confessait. Mes yeux n’ont jamais appris à mentir. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas resté assis ? Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas dit simplement : « Mais non, ce n’est pas moi. » ? C’était facile pourtant ! Savez-vous ce que j’ai fait plutôt ? Je suis parti en courant. J’ai fui, un aveux, emportant à mes trousses les gendarmes.

Voilà, vous connaissez toute l’histoire. Un fantôme. On peut y croire ou ne pas y croire. Un spectre m’a porté l’estocade et je vous écris aujourd’hui dans un cachot, le même où croupissait Jeanne tantôt. Ne me demandez pas pourquoi j’ai placé du poison dans le café de Roger. Ce serait trop long à raconter et je n’ai plus le temps. Écoutez donc ! J’entends les pas lourds du bourreau qui vient me chercher. Alors je pose ma plume et je vous dis adieu.

Albert Catus fut condamné à mort par pendaison. Jeanne ne retourna pas à Saint-Castel. On la vit se réfugier dans une aile de l’abbaye de Bonneval où elle eut la charge des potagers. On disait qu’elle n’avait pas son pareil pour les plantes médicinales. Dans un coin dissimulé du jardin, elle entretint un parterre de digitales auprès duquel elle s’agenouillait parfois, passant ses longs doigts sur les cloches pourpres, avant de sourire. Jeanne Albiec mourut le 2 avril 1984, le jour de ses cent ans, personne ne se souvenait alors de « l’Affaire ».